Resultados Proyecto Forrajeras FONTAGRO IICA-BID FTG/RF-01-03-RG

Nuevos objetivos propuestos en el informe anterior

Como en todo proyecto científico o de desarrollo tecnológico surgen a poco de andar nuevas preguntas y objetivos que ayudad a resolver aspectos no contemplados originalmente en la propuesta. Durante los primeros meses se han incorporado las siguientes actividades

-

Comparación de áreas de clausuras-pastoreo a lo largo del gradiente ambiental de la región de estudio.

Una de las principales carencias de información que hemos detectado sobre los pastizales de la región, es la escasa cantidad de trabajos que estudian el impacto del pastoreo en la vegetación natural y en las propiedades del suelo. Desde la introducción de ganado por los Europeos alrededor del año 1600, diversos cambios se han generado en los ecosistemas del cono sur de América. Estos cambios han sido escasamente estudiados debido principalmente a la ausencia de una política de protección de áreas y por ende la disponibilidad de sitios de estudio en la región. Sin embargo con una exhaustiva revisión, hemos podido seleccionar hasta el momento 28 clausuras distribuidas en 10 sitios de la región (ver tabla adjunta) donde existen clausuras al pastoreo de más de 5 años. Si bien todas han sido pastoreadas anteriormente y los efectos de la regresión a la situación sin pastoreo pueden presentar fenómenos de histéresis, esta es la única aproximación experimental para estudiar de manera directa el impacto del pastoreo a lo largo de gradientes ambientales. Pretendemos analizar los efectos del pastoreo sobre los pastizales, abarcando un amplio gradiente ambiental, lo cual nos permitirá extraer conclusiones para un extenso rango de condiciones.

Focalizaremos nuestros estudios en analizar los cambios de la vegetación luego de que es eliminado el pastoreo, observando cambios en composición florística, proporciones de grupos funcionales o sindromes fotosintéticos (C3 y C4). A su vez, estudiaremos como afecta el pastoreo la dinámica de carbono en los ecosistemas, tanto en la materia orgánica del suelo como en las raíces y la biomasa aérea. Para lograr estos objetivos se realizarán relevamientos florísticos y se analizarán las características del suelo dentro y fuera de las clausuras. Se medirá la distribución de las especies según estratos de altura y el grado de cambio entre ambas situaciones. También se tomaran muestras de biomasa aérea en algunos sitios y en el suelo se realizaran mediciones de raíces, densidad aparente y materia orgánica, a distintas profundidades en el perfil. Durante el período informado se ha completado el relevamiento de la totalidad de las clausuras. Se encuentra avanzado el procesamiento de las muestras de suelo y analizando los datos de vegetación. Se presentaron resultados preliminares en el congreso de la Asociación Argentina de Ecología realizado en Mendoza en Octubre de 2004.

- El Pastoreo modifica la estructura de la vegetación y la mesofauna del suelo en los campos uruguayos, Altesror, A , J.M. Paruelo, G. Piñeiro, M. Sarasola, y F. Lezama.

- Interacciones entre pastoreo y materia orgánica del suelo (MOS) a lo largo de un gradiente ambiental en los Pastizales Río de la Plata. Piñeiro, G.; J.M. Paruelo ; M.O. Oesterheld; E.O. Jobbagy; R.B. Jackson y A.I. Altesor.

Sitio/Nombre

Año

Ubicación

1. Rio Mayo

56

Argentina- Chubut

2. Rio Mayo

72

Argentina- Chubut

3. Rio Mayo

83

Argentina- Chubut

4. Rio Mayo Mallin

56

Argentina- Chubut

5. Medialuna Ladera

83

Argentina- Chubut

6. Medialuna Valle

83

Argentina- Chubut

7. Callejón Paynafil

90

Argentina- Chubut

8. Esquel Pinos

89

Argentina- Chubut

9. Triángulo cordillera

89

Argentina- Chubut

10. Vuelta del Rio Pinos 1

92

Argentina- Chubut

11. Vuelta del Rio Pinos 2

92

Argentina- Chubut

12. Viedma

Argentina- Rio Negro

13. Piedras Blancas

Argentina- San Luis

14. Las Chilcas B3

85

Argentina- Buenos Aires

15. Las Chilcas C

85

Argentina- Buenos Aires

16. Palmar A

70

Argentina- Entre Ríos

17. Palmar B

70

Argentina- Entre Ríos

18. Palmar C

70

Argentina- Entre Ríos

19. El Relincho Los Zorros

91

Uruguay- Colonia

20. El Relincho Don Julio

95

Uruguay- Colonia

21. El Relincho Bonilla

93

Uruguay- Colonia

22. El Relincho Ñandu Sur

Uruguay- Colonia

23. El Relincho Corral casa

Uruguay- Colonia

24. El Relincho Blanqueal

Uruguay- Colonia

25. El Relincho La Loma/Riacho 1

96

Uruguay- Colonia

26. S.U.L

90

Uruguay- Florida

27. Glencoe 94

94

Uruguay- Paysandú

28. Glencoe 84

84

Uruguay- Paysandú

-

Evaluación de la desertificacion en la región Patagónica

Dado que buena parte de los cambios en cobertura del suelo en la región patagónica se asocian a procesos de deterioro de la vegetación y que esto tiene una enorme importancia como determinantes de la receptividad ganadera de los campos, hemos incorporado el estudio de la desertificación como un objetivo explícito del proyecto. En tal sentido hemos comenzado a montar experiementos para su evaluación en un sitio experimental del INTA en Chubut y análisis basados en sensores remotos en las estancias incorporadas al proyecto como áreas piloto de manejo. A su vez hemos comenzado a trabajar junto a los investigadores alemanes incorporados en el proyecto en modelos de simulación que permitan la evaluación de estrategias de uso de los recursos forrajeros en relación con el deterioro a largo plazo de la vegetación. Los primeros resultados de este objetivo han sido publicados en la revista Ciencia Hoy.

http://www.ciencia-hoy.retina.ar/ln/hoy77/desertificacion.htm -

Controles ambientales de la señalada en Patagonia

La producción de corderos determina en buena medida la viabilidad de las majadas en Patagonia. Sus controles incluyen factores climáticos y forrajeros. El estudio basado en la recopilación de series de señalada, variables climáticas y valores de PPNA derivados de información satelital ha permitido entender los controles espaciales y temporales de la producción de corderos en esta región. Hemos enviado a publicar un artículo asociado a este primer objetivo (Texeira, 2005). Por otro lado hemos desarrollado modelos que permitieron identificar las causas de la caída de las existencias ovinas en Patagonia y que constituyen la base para sistemas de prospección de la viabilidad de las majadas (Hall, 2005).

Texeira, M. and JM Paruelo. Demography, population dynamics and sustainability of the Patagonian sheep flocks. Agricultural Systems (en prensa).

NotaHall, SA and JM Paruelo. Environmental Controls on Lambing Rate in Patagonia (Argentina): A Regional Approach. Journal of Arid Environments. (aceptado, en revisión)

-

Evaluación del efecto del pastoreo a largo plazo sobre la PPNA y la circulación de nutrientes en los pastizales del Río de la Plata

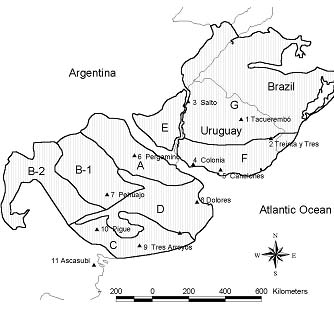

La intensidad de

pastoreo afecta el ciclo de los nutrientes en los ecosistemas. Uno de los

nutrientes más afectado es el Nitrógeno. Este elemento es uno de

los nutrientes limitantes en la región y por lo tanto condiciona la

circulación del carbono y la energía, afectando la productividad

de los ecosistemas pastoriles. Por ello hemos empezado a estudiar mediante

modelos de simulación, los efectos de largo plazo del pastoreo en la

circulación de nitrógeno y carbono, en diferentes sitios a lo

largo de toda la región. Para eso hemos seleccionado 11 sitios con tipos

de suelo contrastantes y recabado información meteorológica para

correr los modelos (ver figura anexa). Hemos calibrado el modelo

biogeoquímico CENTURY, (confeccionado por investigadores de la

Universidad de Colorado, E.E.U.U.) para nuestras condiciones a partir de datos

bibliográficos de vegetación y suelo, obteniendo buenas

estimaciones del estado actual de los ecosistemas. Se están realizando

simulaciones considerando diferentes intensidades de pastoreo a lo largo de 400

años en donde se analizan las entradas y las pérdidas de

nitrógeno del ecosistema, así como la absorción de las

plantas, la mineralización del suelo y la ingesta por parte de los

herbívoros. Esta información será útil para

entender los efectos fisiológicos y ecológicos del pastoreo y

diseñar estrategias de pastoreo acordes, así como para estimar el

posible impacto del pastoreo en los reservas de nutrientes del ecosistema. Los

resultados de este trabajo han sido presentados en un congreso internacional

por uno de los estudiantes de doctorado del proyecto

(Gervasio Piñeiro), quien fue

galardonado con el 1º Premio (Crutzen Price) al mejor trabajo presentado

en el Congreso de Jóvenes Científicos: "International Young

Scientists' Global Change Conference" realizado en Trieste, Italia, del

16-20 Noviembre de 2003. Financiado por The System for Analysis Research and

Training Secretariat (START) and the Third World Academy of Sciences (TWAS).

La intensidad de

pastoreo afecta el ciclo de los nutrientes en los ecosistemas. Uno de los

nutrientes más afectado es el Nitrógeno. Este elemento es uno de

los nutrientes limitantes en la región y por lo tanto condiciona la

circulación del carbono y la energía, afectando la productividad

de los ecosistemas pastoriles. Por ello hemos empezado a estudiar mediante

modelos de simulación, los efectos de largo plazo del pastoreo en la

circulación de nitrógeno y carbono, en diferentes sitios a lo

largo de toda la región. Para eso hemos seleccionado 11 sitios con tipos

de suelo contrastantes y recabado información meteorológica para

correr los modelos (ver figura anexa). Hemos calibrado el modelo

biogeoquímico CENTURY, (confeccionado por investigadores de la

Universidad de Colorado, E.E.U.U.) para nuestras condiciones a partir de datos

bibliográficos de vegetación y suelo, obteniendo buenas

estimaciones del estado actual de los ecosistemas. Se están realizando

simulaciones considerando diferentes intensidades de pastoreo a lo largo de 400

años en donde se analizan las entradas y las pérdidas de

nitrógeno del ecosistema, así como la absorción de las

plantas, la mineralización del suelo y la ingesta por parte de los

herbívoros. Esta información será útil para

entender los efectos fisiológicos y ecológicos del pastoreo y

diseñar estrategias de pastoreo acordes, así como para estimar el

posible impacto del pastoreo en los reservas de nutrientes del ecosistema. Los

resultados de este trabajo han sido presentados en un congreso internacional

por uno de los estudiantes de doctorado del proyecto

(Gervasio Piñeiro), quien fue

galardonado con el 1º Premio (Crutzen Price) al mejor trabajo presentado

en el Congreso de Jóvenes Científicos: "International Young

Scientists' Global Change Conference" realizado en Trieste, Italia, del

16-20 Noviembre de 2003. Financiado por The System for Analysis Research and

Training Secretariat (START) and the Third World Academy of Sciences (TWAS).

-

Productividad primaria y eficiencia en el uso de la radiación de las principales forrajeras de la región de estudio.

Estos estudios permitirán entender a partir de ensayos en condiciones controladas los principales controles bióticos de la intercepción de radiación y de la productividad de los pastizales del Rio de la Plata y Patagonia (Di Bella, 2004).

http://www.ingentaconnect.com/content/tandf/tres/2004/00000025/00000023